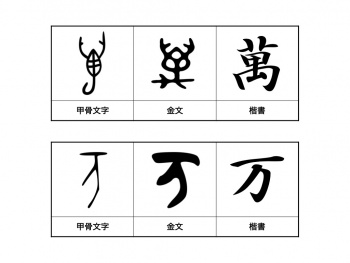

「万」と「萬」

漢字の「万」の旧字体は「萬」だが、「万」は「萬」の略字体ではない。全く違うルーツを持つ別の字だ。

「萬」は、説文解字に「蟲なり。禸に從ふ。象形」とあり、特定の虫の形からできあがった文字であることが解る。「萬」の草冠は草を表しているのではなく、虫のハサミの象形なのである。禸とは足跡のことである。象形となったその虫は「蠍」ではない。発音が違うからである。文字の変遷と発音から推測するに「蠆(たい)」という虫であることが推測されるが、今となっては虫を特定することは難しい。

「万」は「丐」から派生した文字である。「丐」は指事を表す。「刀」の刃先に横棒の印を付けて、物を覆うことを表したものだ。のちに「∟」を加えて「丐」の字体になる。「おおう」「かくす」を意味する漢語である。「万」は「丐」に「∟」を加える前の異体字である。

この全く違うルーツを持つ漢字が何故10000という数を表す文字となったのであろうか。「万」も「萬」も数を表す文字ではない。これは仮借という用法で、文字の意味には関係なく、発音が同一であったために用いられたことによる。数の概念はインド地域の方が古かった。そのため、10000という概念が導入された時の発音に近い文字を仮借した。だから「万」と「萬」は並列して存在することになったのだ。

EXPOを万国博覧会と呼ぶのはなぜか

EXPOとはEXPOSITIONの略で博覧会のことである。二カ国以上が参加する博覧会はEXPOの前にWORLDやINTERNATIONALをつけたり、国際博覧会条約が定められてからはUNIVERSALが冠される。万国とは、これらの言葉の翻訳で「たくさん」の国で開催される博覧会の総称となった。

大和言葉では「よろづ」が10000を表し、漢字の「万」を充てた。「よろ」+「づ」で、「すべて」「あらゆる」「たくさん」という意味となる。「八十」を「やそ」といい、神道の祝詞では「八十日日」というと「たくさんの日々」を意味する。「八百」を「やお」といい、「八百万」を「やおよろず」というが、八百万という具体的な数を表すのではなく、「すべて」「あらゆる」ということであって、「八百万の神々」といえば「すべての神」を表すのだ。

今、大阪・関西万博が揺れている。中国館や米国館などのパビリオン建設費が業者に支払われていない。その数はついに7カ国を超えた。まことにお粗末な話である。万博とは国家プロジェクトに他ならない。国が管理し、国が責任を持つのは当たり前だ。

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。このままいけば下請け業者に自殺者も出るだろう。「いのち輝く」どころではない。その内情は「いのち消えゆく」万博となりつつある。

本来の大阪・関西万博の使命はまことに重要である。欧米中心に構築されたSDG‘sの誤りを知らしめす博覧会である。海外からの観光客は、大屋根リングを体験して木の文化の凄さを知る。会場中央にある「いのちの森」や「いのちシアター」で「死と再生」という日本の心を知る。西洋の石の文化の真逆の思想を知って、国連の方針がことごとく誤っていたのを知るのである。伊勢神宮では二十年に一度、式年遷宮が行われ、その度に二万本の木が伐採される。しかし資源は永遠に枯渇することはない。木を育てているからである。

その重要な博覧会が足元から揺らごうとしている。職人たちの命懸けの奮闘が万博を実現させた。それを生かすも殺すもそれは政治次第なのである。

| | |

「万」と「萬」の書体の違い

水間 一太朗(みずま いちたろう)

アートプロデューサーとして、欧米各国、南米各国、モンゴル、マレーシア、台湾、中国、韓国、北韓等で美術展企画を担当。美術雑誌に連載多数。神社年鑑編集長。神道の成り立ちと東北アジア美術史に詳しい。

|