|

1973년 2월, 이영덕은 서울대 법대 졸업장을 손에 쥐었다. 하지만 그의 시선은 동기들이 향하는 사법고시나 대기업이 아니었다. 머릿속은 오로지 한 가지 생각으로 가득 찼다.

‘일등 사업가가 되리라.’

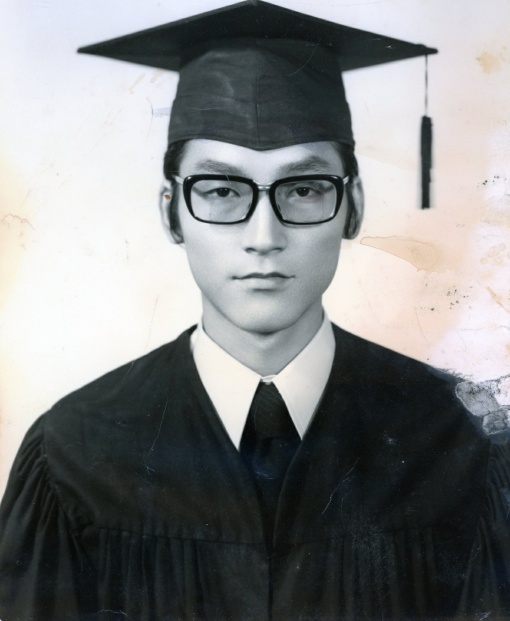

| | 대학 졸업사진 |

세상의 높은 벽

모국 유학을 함께 한 재일교포 친구들도 대부분 졸업과 동시에 일본으로 돌아갔다. 입학생 80명 중 한국에 남은 친구는 영덕을 포함해 10명도 채 되지 않았다.

"일본에선 드러나든 보이지 않든 외국인 차별이 있었습니다. 하지만 한국은 무한한 가능성이 있는 나라였어요. 그래서 여기 우리나라서 승부를 보겠다고 마음먹었습니다.”

남 밑에서 지시받고 복종하는 월급쟁이는 애초부터 생각한 적도 없다. 남은 선택지는 스스로 주인이 되는 '사업'뿐이었다.

첫 번째 도전은 대학 시절 음악을 함께 했던 친구와 함께였다. '앞으로는 기성복 시대가 온다'는 직감으로, 이대 앞에 의상실을 차렸다.

디자이너와 재단사까지 고용해 야심찼지만 현실의 벽은 높았다. 원단 고르기, 의상 디자인, 손님 응대, 재고 관리까지... 생각보다 훨씬 복잡하고 고된 일이었다.

1970년대 초반은 맞춤복이 주류이던 시절, 기성복 시대를 내다본 혜안은 옳았다. 그러나 그것을 뒷받침할 능력은 부족했다. 두 달 만에 가게 문을 닫으며 깨달았다.

"이건 우리 길이 아니다“

야심만만했던 청년의 자신감에 처음으로 금이 가는 순간이었다.

두 번째 도전은 ‘우산'이었다. 일본 지인이 “한국에서 우산을 만들면 내가 다 사주겠다”는 달콤한 제안을 해왔다. 무역을 배울 좋은 기회라 여겼다. 그리고 경기도 시흥의 600평 부지에 우산 공장을 세웠다.

그런데 제조업은 의상실보다 몇 배는 더 힘들었다. 직원 관리, 자재 수급, 불량 검수, 수출 송장 작성과 국제발송 등... 매일 산더미 같은 일들이 몰려들었다. 결국 사업을 접을 수밖에 없었다.

다행히도 그 사이 공장 부지 시세가 올라 매각대금으로 빚을 갚고도 약간의 돈을 손에 쥐었다. 하지만 마음속에는 안도감과 함께 사람과 시스템을 제대로 다루지 못했다는 좌절감이 교차했다.

세 번째 도전은 '중개 무역'이었다. 일본에서 팔릴 물건을 만드는 한국 공장을 찾아 양쪽을 연결해주고 수수료를 받는 방식이었다. 리스크가 거의 없는 아이템이라 판단했지만, 이번엔 성격이 문제였다.

“주문자 비위 맞추고, 생산자 눈치 보면서 단가 조율하고... 중개는 제 성격에 정말 맞지 않았습니다. 그때 알았죠. 나는 중개에 서툰 사람이란 걸.”

공무원의 조언과 아버지의 부름

세 번의 도전, 세 번의 실패. 자신만만했던 어깨는 움츠러들었다. 그때 시흥에서 만난 공무원의 조언이 가슴을 파고들었다.

| | 65년 한일국교정상화 직후, 재일동포 투자가들과 대통령을 면담하는 아버지(왼쪽에서 첫번째) |

"당신은 아직 사업할 때가 아닌 것 같습니다. 경험을 먼저 쌓으셔야 해요. 그렇지 않으면 자꾸 이용만 당하고 사기 당하기 십상이에요.“

그 말은 진심어린 충고였다. 연전연패(連戰連敗)의 원인이 결국 본인의 부족함이었음을 깨달았다. 모든 사업을 정리하고 텅 빈 사무실에 홀로 앉아, 지난 몇 년을 되돌아보았다. 무엇이 잘못된 것일까. 방향을 잃은 배처럼 막막했다.

그러던 어느 날, 교토의 아버지로부터 전화가 걸려 왔다.

“영덕아, 아버지 밑에서 경영수업을 받아보지 않겠느냐. 서울 생활 정리하고 여수로 내려오너라.”

아버지 이판술(李判述)씨는 1967년 호남 지역 최초의 현대식 호텔인 ‘여수관광호텔’ 창립자였다. 한국이 경제개발을 막 시작하던 시기, 일본에서 모은 재산을 팔아 모국 발전을 위해 투자했던 재일동포 1세 선구자였다.

전후(戰後) 교토에서 점령군인 미군 상대로도 수완 좋게 장사하던 아버지. 영덕에게는 카리스마 넘치는 존재였을 뿐 사업가라는 생각은 하지 못했다.

그제야 알았다. 등잔 밑이 어두웠던 것이다. 그토록 오랫동안 찾아 헤매던 ‘사업의 스승’이 바로 곁에 있었다. 그리고 그의 발길은 남쪽의 항구 도시, 여수로 향하고 있었다. (제5화에서 계속)

[서울=이민호]

|